Aktionstag “Wahlrecht für alle” auf dem Tempelhofer Feld

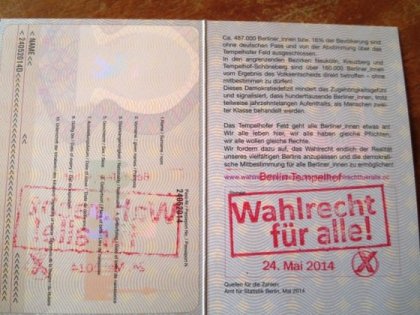

Das Bündnis “Wahlrecht für alle” schätzt, dass in Berlin rund 460.000 Menschen ohne deutschen Pass leben, die von der Abstimmung über das Tempelhofer Feld ausgeschlossen sind. Auch in der direkten Umgebung des Feldes, in Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof, leben rund 160.000 Berlinerinnen und Berliner ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Diese wollen den Ort aber ebenso für sich nutzen, sind von allen Entscheidungen betroffen - dürfen aber beim Volksbescheid nicht mitstimmen. Mit dem Aktionstag am 24. Mai, einen Tag vor dem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld, wollte das Bündnis eine Debatte über die Ausweitung des Wahlrechts anstoßen.

Das Bündnis “Wahlrecht für alle” schätzt, dass in Berlin rund 460.000 Menschen ohne deutschen Pass leben, die von der Abstimmung über das Tempelhofer Feld ausgeschlossen sind. Auch in der direkten Umgebung des Feldes, in Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof, leben rund 160.000 Berlinerinnen und Berliner ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Diese wollen den Ort aber ebenso für sich nutzen, sind von allen Entscheidungen betroffen - dürfen aber beim Volksbescheid nicht mitstimmen. Mit dem Aktionstag am 24. Mai, einen Tag vor dem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld, wollte das Bündnis eine Debatte über die Ausweitung des Wahlrechts anstoßen.

Berlin ist bunt - über 180 Nationalitäten leben und arbeiten hier. Jede sechste BerlinerIn darf nicht mitbestimmen, obwohl sie hier Steuern bezahlen. Am Volksentscheid über das Tempelhofer Feld dürfen weder EU-BürgerInnen noch Drittstaatenangehörige mitentscheiden. Zu Recht macht das Bündnis Wahlrecht für alle darauf aufmerksam, dass dieses für Menschen, die fest in Berlin verwurzelt sind und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen, unverständlich ist. Sie fühlen sich von politischer Teilhabe und Partizipation ausgeschlossen. Mitglieder des Bündnisses und PolitikerInnen der im Abgeordnetenhaus- bzw. im Bundestag vertretenen Parteien - bis auf die CDU - versammelten sich einen Tag vor dem Volksentscheid auf dem Tempelhofer Feld, um über das Wahlrecht zu debattieren.

Berlin für Alle-Pass

Die Forderung nach mehr politischer Teilhabe für BerlinerInnen ohne deutschen Pass wird auch von der in Berlin-Reinickendorf aufgewachsenen Schauspielerin  iranischer Herkunft, Pegah Ferydoni, aktiv unterstützt. Pegah Ferydoni ist vielen durch die ARD-Vorabendserie Türkisch für Anfänger bekannt. An diesem Aktionstag war sie diejenige, die einen „Berlin für Alle-Pass“ ausstellte, in dem unter anderem vermerkt war: „Das Demokratiedefizit mindert das Zugehörigkeitsgefühl und signalisert, dass hunderttausende Berliner_innn, trotz teilweise jahrzehntelangen Aufenthalts, als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das Tempelhofer Feld geht alle Berliner_innen etwas an! Wir alle leben hier, wir alle haben gleiche Pflichten, wir alle wollen gleiche Rechte. Wir fordern dazu auf, das Wahlrecht endlich der Realität unseres vielfältigen Berlins anzupassen und die demokratische Mitbestimmung für alle Berliner_innen zu ermöglichen!“

iranischer Herkunft, Pegah Ferydoni, aktiv unterstützt. Pegah Ferydoni ist vielen durch die ARD-Vorabendserie Türkisch für Anfänger bekannt. An diesem Aktionstag war sie diejenige, die einen „Berlin für Alle-Pass“ ausstellte, in dem unter anderem vermerkt war: „Das Demokratiedefizit mindert das Zugehörigkeitsgefühl und signalisert, dass hunderttausende Berliner_innn, trotz teilweise jahrzehntelangen Aufenthalts, als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das Tempelhofer Feld geht alle Berliner_innen etwas an! Wir alle leben hier, wir alle haben gleiche Pflichten, wir alle wollen gleiche Rechte. Wir fordern dazu auf, das Wahlrecht endlich der Realität unseres vielfältigen Berlins anzupassen und die demokratische Mitbestimmung für alle Berliner_innen zu ermöglichen!“

SPD Berlin: Vom beschränkten Volksbegehren zum Begehren für alle Bürgerinnen und Bürger

Auf dem SPD-Landesparteitag am 17. Mai wurde folgender Antrag der Landesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft für Migration und Integration in der SPD Berlin angenommen: „ Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses auf, gesetzgeberische Möglichkeiten zu prüfen und zu erörtern, das Recht auf Teilnahme an Volksbegehren unabhängig von der Staatsbürgerschaft der jeweiligen Personen zu gewähren.“

Begründet wurde der Antrag damit, dass Berlin die Hauptstadt der Volksbegehren sei und dass es an der Zeit sei, die vor einigen Jahren erfolgte Anpassung des politischen Systems auf Landesebene durch wesentliche und weitreichende direktdemokratische Elemente weiterzuentwickeln. Zum gleichberechtigten Miteinanderleben in Berlin gehöre auch die Teilnahme an Volksbegehren, gehöre der generelle Zugang zu unseren direktdemokratischen Elementen. Gerade diese beträfen häufig Angelegenheiten, die BürgerInnen der Stadt im Alltag betreffen. Die Staatsbürgerschaft entscheide nicht über die Betroffenheit durch stadtpolitische Bestimmungen. Gefordert werden gleiche Rechte bei Volksbegehren für BürgerInnen mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit, gefordert wird die Weiterentwicklung vom Volksbegehren zu einem BürgerInnenbegehren.

Demokratische Ungerechtigkeiten

Am 25. Mai fanden neben den bundesweiten Europawahlen in zahlreichen Bundesländern auch kommunale Wahlen und in Berlin der Volksentscheid zum Tempelhofer Feld statt. Grund genug die Debatte zur politischen Partizipation auch auf Bundesebene zu führen: Anfang April stellte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD) demokratische Ungerechtigkeiten bei der Teilhabe bei den Kommunalwahlen aber auch beim Berliner Volksentscheid fest. Zum Berliner Volksentscheid sagte sie: „Hier wohnen etliche direkt betroffene Zuwanderer aus Drittstaaten. Obwohl sie unmittelbare Anwohner sind, dürfen sie da nicht mit abstimmen. Das halte ich für falsch“. Darauf entbrannte ein großer Streit in der Großen Koalition. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) begründete seine grundsätzliche Ablehnung des Kommunalwahlrechts für alle Ausländer damit, dass das Wahlrecht nach seinem Verständnis eng mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängt.  In der Argumentation tauchen immer wieder folgende Pro- und Contra-Argumente für das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-AusländerInnen auf:

In der Argumentation tauchen immer wieder folgende Pro- und Contra-Argumente für das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-AusländerInnen auf:

Pro: Das kommunale Wahlrecht setzt wichtige Impulse für die Integration. Die Wählerinnen und Wähler setzen sich aktiv mit der kommunalen Politik, den Parteien, den KandidatInnen und ihren Zielen auseinander. Auch Nicht-Passdeutsche können mitreden und fühlen sich nicht ausgegrenzt. Sie zahlen Steuern, sind von den politischen Entscheidungen betroffen, dürfen diese aber nicht mitgestalten. In der Demokratie sollten Wohn- und Wahlbevölkerung möglichst identisch sein.

Contra: Das Wahlrecht sei ein wichtiger Anreiz, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Befürchtet wird die Degradierung des Kommunalwahlrechts zu einem Wahlrecht minderen Ranges. Denn auf Bundes- und Landesebene würde sich am Wahlrecht nichts ändern.

Zur Einführung des kommunalen Wahlrechts ist eine Verfassungsänderung notwendig, die nur mit Zweidrittel-Mehrheit möglich ist. Hierüber besteht in der Großen Koalition aber kein Einvernehmen. Dass das Thema ein virulentes ist, hat auch die Debatte im Deutschen Bundestag am 23. Mai zur Einführung direktdemokratischer Instrumente auf Bundesebene gezeigt.

Zum Bündnis Wahlrecht für Alle

Das Bündnis “Wahlrecht für Alle” besteht aus 25 zivilgesellschaftlichen Organisationen und zahlreichen AktivistInnen und Betroffenen. Das Bündnis will darauf aufmerksam machen, dass mehr als 460.000 Berliner_innen vom Wahlrecht und damit vom Volksentscheid Tempelhofer Feld ausgeschlossen sind, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.